はじめに:給与だけでは解決できない社員のモチベーション問題

「うちの会社、同業他社と比べても給料は決して悪くないのに、なぜか社員のやる気が上がらない・・・」

このような悩みを抱える中小企業の人事担当者や経営者の方は少なくありません。賞与を増やしても、昇給制度を見直しても、社員の表情は一向に晴れません。会社主催の懇親会への参加率は年々低下し、職場には「指示待ち」の雰囲気が漂っている。

実は、この問題の根本原因は「給与」という外的報酬だけに頼った動機づけにあります。人間の行動心理学や組織論の研究が示すように、金銭的報酬だけでは人の心を動かし続けることはできません。特に現代の労働者にとって、仕事の意味や価値、成長実感といった「内的報酬」の重要性が高まっているのです。

本記事では、給与以外の3つの根本原因と、それぞれに対する具体的な解決策をご紹介します。

社員のやる気が上がらない3つの根本原因

1.承認欲求の不足:「見てもらえていない」という孤独感

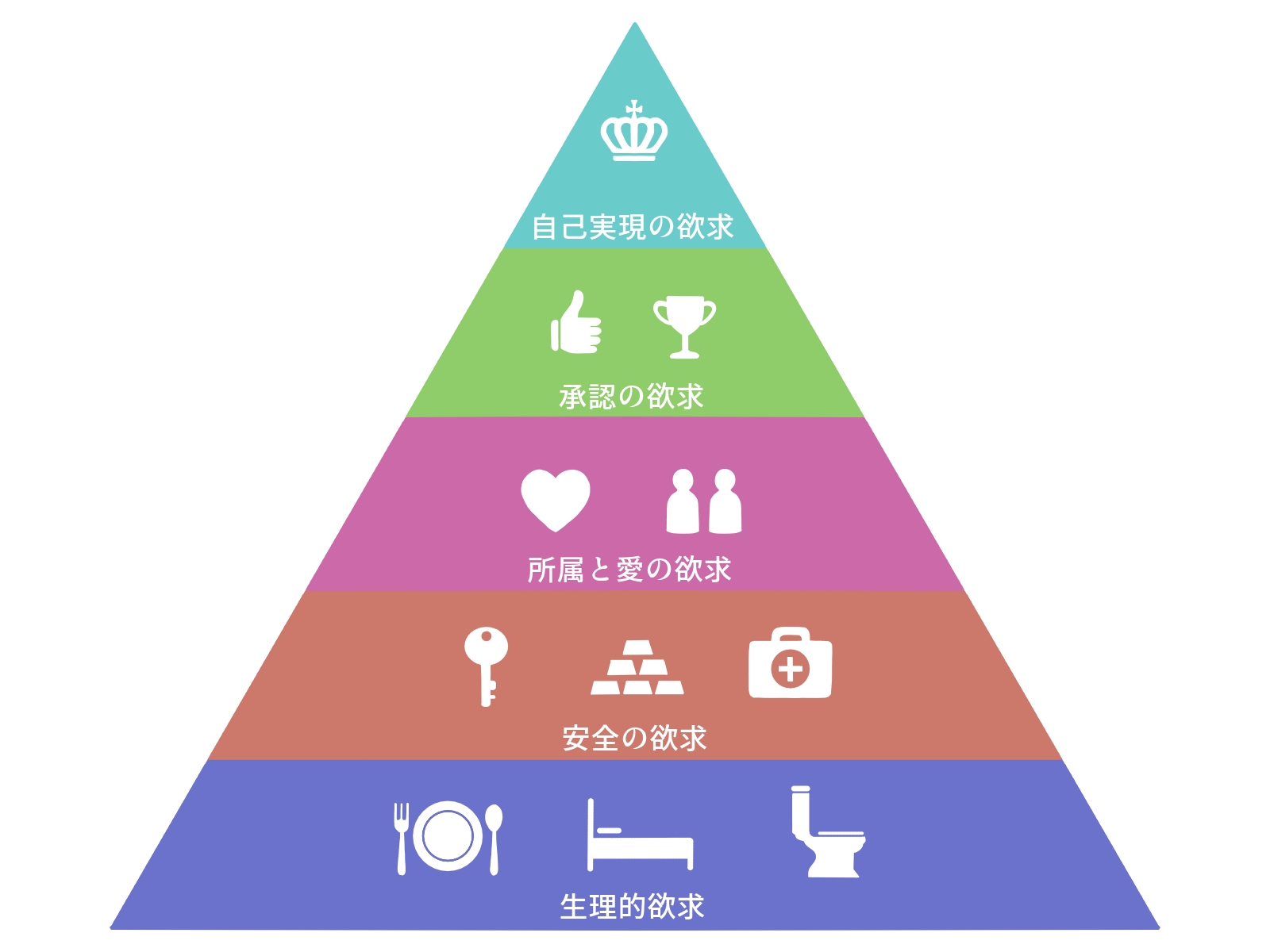

アメリカの心理学者アブラハム・マズローが提唱した「欲求5段階説」によれば、人間は生理的欲求や安全欲求が満たされた後、「社会的欲求」そして「承認欲求」を求めるようになります。

給与は主に安全欲求を満たすものですが、それだけでは上位の欲求である承認欲求は満たされません。

職場における承認欲求とは、単に「褒められたい」ということではありません。自分の存在価値を認められ、組織の一員として必要とされている実感を持ちたいという、人間の根源的な欲求です。

承認不足が引き起こす問題

・社員が自分の仕事に誇りを持てなくなる

・チャレンジ精神が失われ、最低限の仕事しかしなくなる

・優秀な人材から順に離職していく

・組織全体の雰囲気が停滞し、イノベーションが生まれにくくなる

特に中小企業では、経営者や管理職が日々の業務に追われ、社員一人ひとりの頑張りを見逃してしまいがちです。「当たり前のことをやっているだけ」と思われている仕事でも、実は社員にとっては大きな努力の結果かもしれません。

2.成長実感の欠如:「このままでいいのか」という不安

現代の労働者、特に若い世代にとって、「成長」は極めて重要な価値観となっています。終身雇用制度が崩壊し、転職が一般的になった今、自分の市場価値を高め続けることは、キャリアの安定性を確保する上で不可欠です。

しかし、多くの中小企業では、

・明確なキャリアパスが示されていない

・スキルアップの機会が限られている

・同じような業務の繰り返しで成長を実感できない

・上司や先輩から学ぶ機会が少ない

等の問題が散見され、このような環境では、社員は「この会社にいても成長できない」と感じ、モチベーションを失っていきます。

また、中小企業特有の、成長実感を阻害する組織構造としての問題も見逃せません。

①組織のフラット化による昇進機会の減少

ポストが限られているため、能力があっても昇進できない社員が増え、キャリアの行き詰まりを感じやすくなります。

②業務の属人化

特定の社員に業務が集中し、他の社員は新しいチャレンジの機会を得られない。結果として、組織全体のスキルレベルが向上せず、競争力も低下していきます。

3.貢献実感の喪失:「何のために働いているのか」という疑問

ダニエル・ピンクが著書『モチベーション3.0』で述べているように、知識労働者のモチベーションには「目的(Purpose)」が不可欠です。自分の仕事が誰かの役に立っている、社会に貢献しているという実感が、働く意欲の源泉となります。

しかし、日々の業務に追われる中で、多くの社員は下記のような思いを抱えがちです。

・自分の仕事が会社全体にどう貢献しているか分からない

・顧客の声が届かず、仕事の成果を実感できない

・経営理念やビジョンと日常業務のつながりが見えない

・ルーティンワークに埋没し、仕事の意味を見失う

このような状態では、いくら給与が良くても「歯車の一つ」としか感じられず、仕事への情熱を持ち続けることは困難です。

また、部門間の連携不足や情報共有の欠如により、社員は自分の仕事が組織全体にどう影響しているか理解できなくなります。製造部門の社員が、自分たちの作った製品がどのように顧客に届き、どんな価値を提供しているか知らない。営業部門の社員が、バックオフィスの重要性を理解していない。このような分断は、貢献実感を大きく損ないます。

内的報酬を高める具体的なコミュニケーション施策

承認欲求を満たす施策

1.「サンクスカード」制度の導入

日常的な感謝を可視化する仕組みとして、サンクスカード制度は効果的です。社員同士が感謝の気持ちをカードに書いて渡し合う仕組みで、以下のような効果が期待できます。

・小さな貢献も見逃さない文化の醸成

・部門を超えた相互理解の促進

・ポジティブなコミュニケーションの増加

実施のポイントは、経営層や管理職が率先して参加すること。上司から部下への感謝だけでなく、部下から上司、同僚同士など、多方向のコミュニケーションを促進することが重要です。

2.定期的な1on1ミーティング

月に1〜2回、上司と部下が30分程度の個別面談を行う1on1ミーティングは、承認欲求を満たす重要な機会となります。この時間は評価や指導ではなく、部下の話を聞き、認め、支援することに焦点を当てます。

【効果的な1on1のポイント】

・部下の話を8割、上司の話を2割程度に

・成果だけでなく、プロセスや努力も認める

・具体的な行動を挙げて承認する

・部下の強みを発見し、言語化する

3.社内表彰制度の多様化

年に一度の大きな表彰だけでなく、月次や週次の小さな表彰制度を設けることで、より多くの社員に承認の機会を提供できます。

【表彰カテゴリーの例】

・チャレンジ賞(失敗を恐れず挑戦した社員)

・縁の下の力持ち賞(目立たないが重要な仕事をしている社員)

・改善提案賞(業務改善のアイデアを出した社員)

・チームワーク賞(協力して成果を出したチーム)

成長実感を促進する施策

1.スキルマップの作成と共有

各社員のスキルを可視化し、成長の道筋を明確にすることで、成長実感を高めることができます。

【スキルマップ導入のステップ】

①職種別に必要なスキルを洗い出す

②各スキルのレベルを5段階で定義する

③現在のスキルレベルを自己評価・他者評価する

④目標スキルレベルを設定し、学習計画を立てる

⑤定期的に振り返り、成長を実感する機会を作る

2.ジョブローテーション制度

中小企業の規模を活かし、部門間の異動や職務の拡大を通じて、新しいスキルや視点を獲得する機会を提供します。

【実施方法】

・短期的な部門間研修(1週間〜1ヶ月)

・プロジェクトベースでの他部門参加

・定期的な職務内容の見直しと拡充

3.社内勉強会・ナレッジシェアリング

社員が講師となって知識やスキルを共有する場を設けることで、教える側も学ぶ側も成長を実感できます。

【効果的な運営方法】

・月1回、業務時間内に実施

・外部研修の内容を社内に展開

・成功事例や失敗事例の共有

・新しいツールや技術の紹介

・貢献実感を高める施策

貢献実感を高める施策

1.顧客の声を直接届ける仕組み

顧客からの感謝の声や製品・サービスの使用場面を社員に共有することで、仕事の意味を実感させます。

【具体的な方法】

・顧客訪問への同行機会の提供

・顧客からの感謝メールの社内共有

・製品・サービスの使用現場の動画や写真の共有

・顧客満足度調査の結果と具体的なコメントの共有

2.経営理念の浸透と日常業務への接続

抽象的な経営理念を、具体的な日常業務と結びつけることで、仕事の意味を明確にします。

【実践方法】

・朝礼での理念に基づく行動事例の共有

・各部門の目標と経営理念の関連性の説明

・理念を体現した行動の表彰

・経営者による理念ストーリーの定期的な発信

3.部門間交流とプロセスの可視化

組織全体の業務フローを理解することで、自分の仕事が全体にどう貢献しているか実感できます。

【施策例】

・部門間の業務フロー図の作成と共有

・他部門の業務体験会

・全社会議での各部門の取り組み発表

・クロスファンクショナルチームでのプロジェクト推進

導入時の注意点と成功のポイント

①段階的な導入の重要性

すべての施策を一度に導入しようとすると、社員も管理職も混乱し、形骸化する恐れがあります。まずは最も効果が期待できる1〜2つの施策から始め、定着してから次の施策を導入することが重要です。

②管理職の巻き込みとスキル向上

これらの施策を成功させるには、管理職の理解と協力が不可欠です。管理職向けの研修を実施し、以下のスキルを身につけてもらう必要があります。

・傾聴スキル

・フィードバックスキル

・コーチングスキル

・ファシリテーションスキル

③継続性の確保

一時的な取り組みでは効果は期待できません。以下の点に注意して、継続性を確保します。

・定期的な振り返りと改善

・成功事例の共有と横展開

・経営層からの継続的なメッセージ発信

・施策の効果測定と見える化

まとめ:給与を超えた真のモチベーション向上へ

社員のやる気を本当に高めるためには、給与という外的報酬だけでなく、承認欲求、成長実感、貢献実感という内的報酬に目を向ける必要があります。これらは決して大きな投資を必要とするものではありません。日々のコミュニケーションの質を高め、組織の仕組みを少しずつ改善していくことで、確実に社員のモチベーションは向上します。

中小企業には、大企業にはない強みがあります。経営者と社員の距離が近く、組織の柔軟性が高い。この強みを活かして、一人ひとりの社員と向き合い、その成長と貢献を支援する組織文化を作ることができれば、給与以上の価値を提供できる魅力的な職場となるでしょう。

今日から始められる小さな一歩が、組織全体の大きな変化につながります。まずは、身近な社員への「ありがとう」から始めてみませんか。その一言が、組織を変える第一歩となるはずです。

読んでいただき、ありがとうございました。